■この記事の筆者は当院の院長です。院長プロフィールはこちらへ。公開日:2022年3月25日 更新日:2025年7月4日

■不眠なら当院の鍼灸施術におまかせ下さい。

・1か月以上、なかなか寝付けない・眠った気にならない・睡眠中何度も目が覚める・AM3、4時ころに目が覚めてします等、睡眠に問題が続く状態で、日常生活(倦怠感・意欲がない・食欲低下・集中力低下等)と困らないでしょうか?

そんな方は当院で鍼灸施術を受けてみて下さい。なぜ当院の鍼灸施術を受けたほうがいいかと言うと、「ツボを刺激して自律神経を調整し血液の循環をよくし体の緊張を緩めてくれるからて不眠を改善してくれる」からです。

・1か月以上、なかなか寝付けない・眠った気にならない・睡眠中何度も目が覚める・AM3、4時ころに目が覚めてします等、睡眠に問題が続く状態で、日常生活(倦怠感・意欲がない・食欲低下・集中力低下等)と困らないでしょうか?

そんな方は当院で鍼灸施術を受けてみて下さい。なぜ当院の鍼灸施術を受けたほうがいいかと言うと、「ツボを刺激して自律神経を調整し血液の循環をよくし体の緊張を緩めてくれるからて不眠を改善してくれる」からです。

不眠で悩んでいるあなた、もし鍼灸で不眠が改善できたら、嬉しくないですか?不眠が改善することで「仕事がはかどる」・「勉強に集中できる」・「人に優しく接せられる」・「のぼせてイライラすることもへる」・「動悸も減る」・「血圧は安定してきますね。」鍼灸で不眠を改善すると少なくともこれだけのベネフィット(利益)が出てくるわけです。

不眠に悩んでいるあなた、是非施術を前向きに考えて頂ければと思います。

なお詳しいことは下記に続きを書いておきましたので是非読んで下さいね。

不眠に悩んでいるあなた、是非施術を前向きに考えて頂ければと思います。

なお詳しいことは下記に続きを書いておきましたので是非読んで下さいね。

現代医学では・・・・

【 定義 】

・入眠障害(なかなか寝付けない)・熟眠障害(眠った気にならない)・中途覚醒(眠りが浅く何回も目が覚めてしまう)・早期覚醒(早く目が覚めてしまう)など睡眠の問題が1か月以上続き、日中の倦怠感や意欲低下・食欲低下・集中力低下などの不調が出てしまうことを言います。なお生活環境や心配事などがあって数日眠れなくしばらくすると眠れる場合は当てはまりません。定義だけでみると、睡眠時間の長い短いは関係ないというのは意外と思われる方が多いかもしれんませんね。

・入眠障害(なかなか寝付けない)・熟眠障害(眠った気にならない)・中途覚醒(眠りが浅く何回も目が覚めてしまう)・早期覚醒(早く目が覚めてしまう)など睡眠の問題が1か月以上続き、日中の倦怠感や意欲低下・食欲低下・集中力低下などの不調が出てしまうことを言います。なお生活環境や心配事などがあって数日眠れなくしばらくすると眠れる場合は当てはまりません。定義だけでみると、睡眠時間の長い短いは関係ないというのは意外と思われる方が多いかもしれんませんね。

【 不眠症は国民病です。】

・日本人を対象にした調査で約20%の方が「熟睡できない」など不眠に悩みがあると言っています。そして加齢になるにつれて不眠症で悩む患者様も増えて、60歳以上では約30%の患者様が睡眠のことで悩んでいます。そのため通院している患者様の約5%は不眠のために薬を服用しているのです。ですから不眠症は特殊な病気ではなく国民病の1つと言っても良いわけです。

【 原因 】

・不眠の原因は1つではありません。たくさんあります。例えばストレス・身体の病気(高血圧など)・心の病気(うつ)・薬や刺激物(カフェインやニコチン)・生活リズムの崩れ(三交代の勤務など)・生活環境(騒音など)があります。

・日本人を対象にした調査で約20%の方が「熟睡できない」など不眠に悩みがあると言っています。そして加齢になるにつれて不眠症で悩む患者様も増えて、60歳以上では約30%の患者様が睡眠のことで悩んでいます。そのため通院している患者様の約5%は不眠のために薬を服用しているのです。ですから不眠症は特殊な病気ではなく国民病の1つと言っても良いわけです。

【 原因 】

・不眠の原因は1つではありません。たくさんあります。例えばストレス・身体の病気(高血圧など)・心の病気(うつ)・薬や刺激物(カフェインやニコチン)・生活リズムの崩れ(三交代の勤務など)・生活環境(騒音など)があります。

【 対処法 】

・心療内科や精神科での薬の処方の他に、セルフケアで行える対処法をいくつか挙げてきます。なお詳しく知りたい方・気になる方は下記にある参考ページ「厚生労働省 不眠症|eーヘルスネット」をご覧ください。

・対処例

①寝る時間と起きる時間を一定にすることです。

・睡眠覚醒は体内時計で調整されているので、平日・週末にかかわらず同じ時間に睡眠をとり同じ時間に起きることが大事です。明日、仕事もしくは学校休みだから夜更かししよは良くないですよ。

・心療内科や精神科での薬の処方の他に、セルフケアで行える対処法をいくつか挙げてきます。なお詳しく知りたい方・気になる方は下記にある参考ページ「厚生労働省 不眠症|eーヘルスネット」をご覧ください。

・対処例

①寝る時間と起きる時間を一定にすることです。

・睡眠覚醒は体内時計で調整されているので、平日・週末にかかわらず同じ時間に睡眠をとり同じ時間に起きることが大事です。明日、仕事もしくは学校休みだから夜更かししよは良くないですよ。

②睡眠時間にこだわらないことです。

睡眠には個人差がありますので、「僕は何時間は睡眠をとる」または「私、絶対に7時間以上睡眠をとる」など睡眠時間の目標を作らないほうが良いです、目標を立てることでかえって悪循環になる可能性があります。

③太陽の光を浴びることです。

太陽の光など強い光には体内時計を調整する働きがあります。ですから朝日を浴びて頂くことで体内時計を調整して夜早く眠れて朝早く起きられるのです。

④適度な運動をすることです。

身体の適度な疲労は睡眠を促します。軽く汗が出る程度の運動を繰り返してください。ただし汗のかきすぎはかえって疲労を誘発して眠れなくなります。

⑤就眠前にはリラックスできるような環境を作って下さい。

寝る前に副交感神経を活発かさせることで睡眠しやすい状況になります。ぬるま湯につかる、好きな音楽を聴く等で体の緊張した状態をほぐしましょう。

⑥寝酒はNG

お酒は睡眠にとって百害あって一利なし。寝つきは良くなるかもしれませんが、効果は短期間しか続きませんので不眠の対処としては良くないです。(こういう気持ちも分からないわけではないですが・・・)

等があります。自分に合ったやり方で取り組んでみてください。

【 まとめ 】

・「この時間に寝なくてはダメだ」とか「中途半端に寝ると夜眠れなくなるでダメだ」とかいろいろな考え方がありますが、完璧に型どおり当てはめる必要はありません。気楽に15分だけ寝よう・いつも時間とは違う時間帯に寝てしまおうとかでもいいです。それが良い結果につながる場合があるからです。

・薬を服用することに抵抗を持つ人が見えるかもしれませんが、短期間であれば現代の睡眠薬では副作用が少なくなっているとのことですので、一度専門の先生に診て頂くこともありですね。

睡眠には個人差がありますので、「僕は何時間は睡眠をとる」または「私、絶対に7時間以上睡眠をとる」など睡眠時間の目標を作らないほうが良いです、目標を立てることでかえって悪循環になる可能性があります。

③太陽の光を浴びることです。

太陽の光など強い光には体内時計を調整する働きがあります。ですから朝日を浴びて頂くことで体内時計を調整して夜早く眠れて朝早く起きられるのです。

④適度な運動をすることです。

身体の適度な疲労は睡眠を促します。軽く汗が出る程度の運動を繰り返してください。ただし汗のかきすぎはかえって疲労を誘発して眠れなくなります。

⑤就眠前にはリラックスできるような環境を作って下さい。

寝る前に副交感神経を活発かさせることで睡眠しやすい状況になります。ぬるま湯につかる、好きな音楽を聴く等で体の緊張した状態をほぐしましょう。

⑥寝酒はNG

お酒は睡眠にとって百害あって一利なし。寝つきは良くなるかもしれませんが、効果は短期間しか続きませんので不眠の対処としては良くないです。(こういう気持ちも分からないわけではないですが・・・)

等があります。自分に合ったやり方で取り組んでみてください。

【 まとめ 】

・「この時間に寝なくてはダメだ」とか「中途半端に寝ると夜眠れなくなるでダメだ」とかいろいろな考え方がありますが、完璧に型どおり当てはめる必要はありません。気楽に15分だけ寝よう・いつも時間とは違う時間帯に寝てしまおうとかでもいいです。それが良い結果につながる場合があるからです。

・薬を服用することに抵抗を持つ人が見えるかもしれませんが、短期間であれば現代の睡眠薬では副作用が少なくなっているとのことですので、一度専門の先生に診て頂くこともありですね。

| 【 参考ページ 】 「厚生労働省 不眠症|eーヘルスネット」 |

鍼灸では・・・・

【 原因 】

ストレス・生活習慣などにより内臓の働きが低下した結果以下のような状態をたどって不眠になります。

①血(現代医学で言う栄養分)が不足もしくは血の流れが悪くなることで自律神経に関係する(肝臓)の働きが悪くなることで、肝の正常な働きができなくなるので不眠になります。

②内臓(身体を冷やす働きのある「腎」)の働きが悪くなったことにより、身体に不要な熱が生じ、それが脳の一部(東洋医学で言う心臓)に影響を与えることで心の正常な働きができなくなるので不眠になります。

ストレス・生活習慣などにより内臓の働きが低下した結果以下のような状態をたどって不眠になります。

①血(現代医学で言う栄養分)が不足もしくは血の流れが悪くなることで自律神経に関係する(肝臓)の働きが悪くなることで、肝の正常な働きができなくなるので不眠になります。

②内臓(身体を冷やす働きのある「腎」)の働きが悪くなったことにより、身体に不要な熱が生じ、それが脳の一部(東洋医学で言う心臓)に影響を与えることで心の正常な働きができなくなるので不眠になります。

③内臓(水の代謝に関係する臓器)の働きが悪くなることで、不要な水(湿邪)が発生し、それが脳の一部(東洋医学で言う心臓)に影響を与えることで心の正常な働きができなくなるので不眠になります。

関連情報

・これらの東洋医学の用語について、より詳しく知りたい方は東洋医学の解説ページをご覧ください。 |

【 施術方針 】

内臓の働きを改善するのは共通事項になります。あとは原因によって変わります。

・血の不足や流れが悪く不眠になった場合は胃腸の働きを改善するツボで働きを改善し血を増やすもしくはストレスで血の流れが悪くなった場合は肝(自律神経)の調整を行い、血液の循環を改善することで不眠の改善が期待できます。

・体を冷ます臓器(主に腎)の働きが悪くなったことで、身体に不要な熱をもっことにより心(脳の一部)に影響が出て不眠になった場合は身体を冷やす物質を補い身体を温める物質と同等の量になるよう治療をします。

・内臓の働きが悪く不要な水が発生したために不眠になった場合は水の代謝をよくする治療をして不眠を改善します。

・上記に加えて頚、肩、肩甲骨周辺の筋肉のコリを緩めることです。筋肉のコリは身体が緊張している証拠です、緊張していると自律神経のバランスが崩れ、睡眠を妨げる1つの原因になります、鍼や灸で筋肉のコリを緩めることで身体の緊張をほぐして睡眠しやすい状況にしていきます。

【 施術経過 】

・個人差はありますが、施術を受けた日は「よく眠れた」と言われる方が多いです。

・身体の緊張が取れてくるので中には施術中にウトウトされる方も見えますよ。

・不眠を改善するには一般的に中長期的な施術が必要になります。悪い習慣が身についてしまっているのでどうしても時間がかかってしまいます。

・鍼灸で定期的に個々に合った身体の調整をすることで不眠になりにくい身体にすることが期待できます。

【 その他 】

・不眠治療時は睡眠薬を飲むのを止めた方がいいかと聞かれることがよくあります。これについては担当の医師に相談して決めることが大前提になりますが、急に睡眠薬を止めるとまず眠れなくなりますので徐々に薬を減らしていく形になることが多いです。減らしても依存性の作用があり、なかなか睡眠状況が改善できないことも多々見られます。理想は薬を飲む前に来て頂ければ改善しやすいですね。

・身体を動かして疲れさせたら眠れると思い運動されている方、それは良くないです。東洋医学(鍼灸)では身体を動かすには気と共に血も必要とします。「疲れさせるまで身体を動かすと余計血(栄養)が消耗し不足します。血(栄養)が不足したら心(脳の一部)の働きが正常に行われなくなり、余計睡眠を取ることができません」ので注意して下さい。

内臓の働きを改善するのは共通事項になります。あとは原因によって変わります。

・血の不足や流れが悪く不眠になった場合は胃腸の働きを改善するツボで働きを改善し血を増やすもしくはストレスで血の流れが悪くなった場合は肝(自律神経)の調整を行い、血液の循環を改善することで不眠の改善が期待できます。

・体を冷ます臓器(主に腎)の働きが悪くなったことで、身体に不要な熱をもっことにより心(脳の一部)に影響が出て不眠になった場合は身体を冷やす物質を補い身体を温める物質と同等の量になるよう治療をします。

・内臓の働きが悪く不要な水が発生したために不眠になった場合は水の代謝をよくする治療をして不眠を改善します。

・上記に加えて頚、肩、肩甲骨周辺の筋肉のコリを緩めることです。筋肉のコリは身体が緊張している証拠です、緊張していると自律神経のバランスが崩れ、睡眠を妨げる1つの原因になります、鍼や灸で筋肉のコリを緩めることで身体の緊張をほぐして睡眠しやすい状況にしていきます。

【 施術経過 】

・個人差はありますが、施術を受けた日は「よく眠れた」と言われる方が多いです。

・身体の緊張が取れてくるので中には施術中にウトウトされる方も見えますよ。

・不眠を改善するには一般的に中長期的な施術が必要になります。悪い習慣が身についてしまっているのでどうしても時間がかかってしまいます。

・鍼灸で定期的に個々に合った身体の調整をすることで不眠になりにくい身体にすることが期待できます。

【 その他 】

・不眠治療時は睡眠薬を飲むのを止めた方がいいかと聞かれることがよくあります。これについては担当の医師に相談して決めることが大前提になりますが、急に睡眠薬を止めるとまず眠れなくなりますので徐々に薬を減らしていく形になることが多いです。減らしても依存性の作用があり、なかなか睡眠状況が改善できないことも多々見られます。理想は薬を飲む前に来て頂ければ改善しやすいですね。

・身体を動かして疲れさせたら眠れると思い運動されている方、それは良くないです。東洋医学(鍼灸)では身体を動かすには気と共に血も必要とします。「疲れさせるまで身体を動かすと余計血(栄養)が消耗し不足します。血(栄養)が不足したら心(脳の一部)の働きが正常に行われなくなり、余計睡眠を取ることができません」ので注意して下さい。

【 セルフケア 】

・当院、院長がおススメするセルフケアを3つ挙げますね。

・当院、院長がおススメするセルフケアを3つ挙げますね。

-

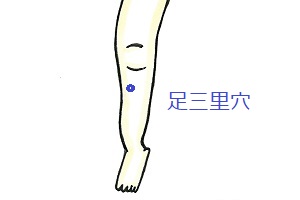

足三里(あしさんり)穴

足三里(あしさんり)穴は胃経のツボで非常に大事なツボでもあります。主な作用は気を増やして血を増やすことです。血が不足して眠れない時に効果的なツボになります。

足三里(あしさんり)穴は胃経のツボで非常に大事なツボでもあります。主な作用は気を増やして血を増やすことです。血が不足して眠れない時に効果的なツボになります。 -

内関(ないかん)穴

内関(ないかん)穴は心包経のツボです。主な作用は心臓の働きを調整することです。内臓の働きが低下したことで心臓の働きに影響が出た時に使うと効果的です。

内関(ないかん)穴は心包経のツボです。主な作用は心臓の働きを調整することです。内臓の働きが低下したことで心臓の働きに影響が出た時に使うと効果的です。 -

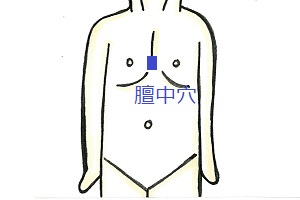

膻中(だんちゅう)穴

膻中(だんちゅう)穴は任脈のツボです。主な作用は過度なストレスにより眠れない場合に使うと効果的なツボになります。

膻中(だんちゅう)穴は任脈のツボです。主な作用は過度なストレスにより眠れない場合に使うと効果的なツボになります。

予診票から得られた情報

【 初検時のデータ 】

・現在、最も辛いことは2・3週間前から午前1時半もしくは午前3時半に目が覚めてしまい、それから眠れなくなって困っています。

・当院に通院される前に睡眠薬や抗うつ剤を服用していましたが、睡眠薬は初検の3か月前に、抗うつ剤は1か月前に中止しています。

・過去の病歴として「非結核性抗酸菌症(数年前)」。3・4年前にパニック障害を発症しています。

・鍼灸の経験の有無ですが、過去に1度だけ鍼は経験があるが、灸は一度も経験がないとのことです。

【 初検時の身体状況について 】

・食べる・排泄という生命維持に重要な事について確認したところ、

「食欲はあり、食べる量も多いそうです。尿については1日10回以上とやや多く、でも量は少ない。夜中に1度トイレに起きる程度とのこと。大便は1日1回あり、便の硬さ等について特に異常はなく普通とのこと。」で体力的には問題はないですが、やや頻尿で腎の働きが良くないのかなという印象を持ちました。

・腹診ですが、中脘穴周辺と鼠経上部に抵抗があり、下腹部に少し硬結が存在している。以上から脾胃の働きが悪くなっていることと瘀血の存在が認められます。

・脈診は全体に細渋。左右の関上の脈が渋っている状態になっていてこれも瘀血の存在を認める所見になります。

以上を総合的に診ると、東洋医学では

「脾虚で瘀血」という証が立ちます。

・鍼灸の経験の有無ですが、過去に1度だけ鍼は経験があるが、灸は一度も経験がないとのことです。

【 初検時の身体状況について 】

・食べる・排泄という生命維持に重要な事について確認したところ、

「食欲はあり、食べる量も多いそうです。尿については1日10回以上とやや多く、でも量は少ない。夜中に1度トイレに起きる程度とのこと。大便は1日1回あり、便の硬さ等について特に異常はなく普通とのこと。」で体力的には問題はないですが、やや頻尿で腎の働きが良くないのかなという印象を持ちました。

・腹診ですが、中脘穴周辺と鼠経上部に抵抗があり、下腹部に少し硬結が存在している。以上から脾胃の働きが悪くなっていることと瘀血の存在が認められます。

・脈診は全体に細渋。左右の関上の脈が渋っている状態になっていてこれも瘀血の存在を認める所見になります。

以上を総合的に診ると、東洋医学では

「脾虚で瘀血」という証が立ちます。

施術方針及び施術経過

①脾胃の働きを改善して瘀血を排出すること。

②肩と頚並び肩甲間部のコリを改善すること、以上東洋医学的考え方による根本な治療による施術と現代医学でいう自律神経の調和を図ることの施術を行います。

・改善するためには週2回程度の施術で3か月の施術期間が最低必要だと説明。説明した結果納得されていました。

【 施術経過 】

・1回の施術で脈の渋が取れてやや滑脈になっていたので施術効果は得られたと判断しました。

・3回目(初検日より10日経過)の施術から証を変更。脾虚瘀血→腎虚で瘀血としました。そうしたことで徐々に睡眠薬を減らすことができ、施術中にもウトウトするようになってきました。

・約1か月(11回目の施術)経過した頃には非結核性抗酸菌症による咳の回数が減り始めてきました。約2か月(16回目の施術)以降では睡眠状態がだいぶ改善されてきたので週1回に減らして様子をみました。

・さらに2週間後(18回目の施術)で睡眠状態がほぼ完全に良くなってきましたのでこれを持って治療を終了しました。

・約1か月(11回目の施術)経過した頃には非結核性抗酸菌症による咳の回数が減り始めてきました。約2か月(16回目の施術)以降では睡眠状態がだいぶ改善されてきたので週1回に減らして様子をみました。

・さらに2週間後(18回目の施術)で睡眠状態がほぼ完全に良くなってきましたのでこれを持って治療を終了しました。

■考察

・個人差はありますが、不眠は鍼灸治療で改善が期待できます。・改善するには肩首背中の筋肉の緊張を取るだけでは難しく、全身調整による根本治療が必要になることがほとんどです。

まとめ

・不眠の対処法はたくさんありますので個々でこれならできそうなことから行えばOKです。

例えば生活習慣の見直し・自分にあったストレスの解消法・不眠を過度に気にしない・セルフケアで灸をする・鍼灸マッサージで身体の緊張を取る等

・激しい運動は控えて下さい。余計に眠れなくなる場合があるので。軽いじわっと汗をかく程度の運動でOKです。

・ご予約・ご相談はこちらから。

・不眠の以外にも重点的に取り組んでいる症状があります。詳しくは当院の施術案内ページを参考にしてください。

例えば生活習慣の見直し・自分にあったストレスの解消法・不眠を過度に気にしない・セルフケアで灸をする・鍼灸マッサージで身体の緊張を取る等

・激しい運動は控えて下さい。余計に眠れなくなる場合があるので。軽いじわっと汗をかく程度の運動でOKです。

関連情報

・料金体系の詳細はこちら。・ご予約・ご相談はこちらから。

・不眠の以外にも重点的に取り組んでいる症状があります。詳しくは当院の施術案内ページを参考にしてください。